Paura e Coronavirus: perchè “keep calm” e alcuni consigli aiutano poco

Sono giorni difficili, da quando questo virus è comparso nelle nostre giornate e ne abbiamo osservato le conseguenze, su di noi, sugli altri, sull’intera nostra società, la realtà ha iniziato ad assumere delle caratteristiche nuove, imprevedibili. E da bravi mammiferi quali siamo, di fronte a qualcosa di nuovo abbiamo iniziato a fare una cosa molto naturale: entrare in allerta. Abbiamo cioè iniziato a etichettare come “minaccia” questo virus e la sua diffusione, abbiamo iniziato a provare paura, per noi, per i nostri cari, per le nostre finanze, etc… Questo tipo di emozione, insieme all’ansia – sua parente stretta- ha un correlato fisiologico estremamente interessante, che spesso risulta sgradevole a chi lo sperimenta. Vediamo, un po’ “alla Piero Angela” come dico spesso ai miei pazienti, cosa accade.

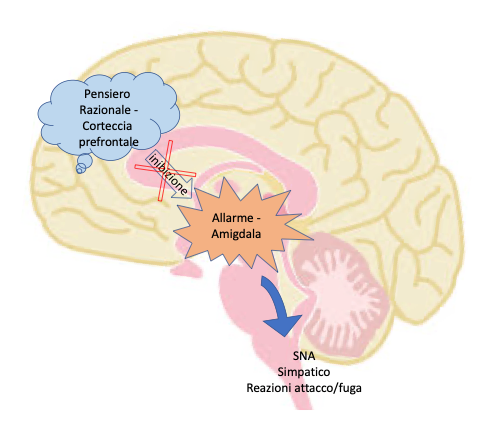

Al fine di garantire la sopravvivenza, Madre Natura ci ha dotato di un efficiente sistema di allarme, che ha sede nelle parti più profonde del nostro cervello e che ha come protagonista una piccola porzione a forma di mandorla chiamata amigdala. Grazie all’attività di quest’ultima – che si coordina con il resto delle altre aree cerebrali deputate all’elaborazione dell’allarme, insieme al sistema nervoso autonomo simpatico – in una manciata di millisecondi dalla comparsa di uno stimolo minaccioso, il nostro intero corpo si prepara a metterci in salvo. Ecco che infatti si assiste ad un aumento di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, dilatazione bronchiale, secrezione di adrenalina e cortisolo, sintomi viscerali, gastrointestinali e genito-urinari. Tutte cose piuttosto antipatiche dal punto di vista del soggetto che assiste a questi cambiamenti improvvisi nel proprio corpo, ma, secondo Madre Natura, essenziali a sopravvivere. Per capirne la funzione consideriamo che questa risposta neurovegetativa è identica a quella della zebra quando si accorge del leone appostato e pronto a “invitarla a pranzo”. Per avere qualche speranza di salvarsi, infatti, alla zebra occorre fuggire nel modo più rapido possibile, e ciò richiede:

- un maggiore apporto di sangue e ossigeno ai suoi arti, ecco perché il cuore batte più veloce ed il respiro si fa più corto;

- “viaggiare leggeri”, quindi scaricare il contenuto dell’intestino o della vescica;

- tenere l’occhio sull’inseguitore, massimizzando l’attenzione sulla minaccia.

A noi esseri umani tocca la stessa sorte, se il sistema d’allarme è attivo questi sono i cambiamenti scatenati, percepibili poi in modo variabile in ciascuno di noi, e con intensità diversa a seconda dell’intensità della risposta d’allarme. Che ce ne facciamo di provare tutto questo? Mica ci sono i leoni dove vivo io…Vero, ma il nostro cervello, in questo senso, non si è evoluto. Esso risponde a ciò che viene etichettato come “pericolo” e basta; sia esso una vipera in montagna, un malintenzionato per la strada, un ostacolo improvviso sulla strada mente guidiamo…pensiamolo come una sorta di starter-pack, finalizzato alla sopravvivenza, che ha sede nella parte più antica del nostro cervello. Piuttosto, da esseri umani paghiamo il costo di un’altra evoluzione: quella della nostra neo-corteccia. Qui ha sede il nostro pensiero complesso, la riflessione, il senso di sé, la nostra immaginazione; consideriamola una porzione di cervello più recente in termini evolutivi.

Se da un lato questa evoluzione ci ha dato per esempio l’arte, la capacità andare sulla luna, di progettare o di contemplare l’esistenza della mente altrui, dall’altro lato ci ha resi vulnerabili a tre tipi di minaccia che alla zebra, o se preferite al vostro cane o gatto, proprio non appartengono: i) il rimuginio sul passato, ii) la rappresentazione ipotetica di pericoli non visibili e iii) l’immaginazione di catastrofi future. Gli ultimi due “upgrade” ben ci spiegano perché, anche senza leone o altro pericolo fisicamente presente, ci sentiamo tremare, sudare, con cuore in gola e il fiato corto, con i visceri in subbuglio e… non riusciamo a focalizzarci su nient’altro. Eh sì, quando il sistema d’allarme entra in gioco, nonostante tutta la nostra razionalità, nonostante tutti i buoni motivi per cui sappiamo razionalmente che non siamo di fronte a un pericolo imminente, nonostante tutti i preziosi consigli che leggiamo o riceviamo e che ci sembrano lì per lì convincenti…ingaggiare la neo-corteccia non è automatico, spesso costa molta fatica e, tanto più siamo in allarme, tanto meno funziona; non sentiamo altro che paura. Non siamo diventati improvvisamente stupidi o incapaci (perché è così che può capitare di giudicarci, quando non riusciamo a fare qualcosa che vorremmo tanto), semplicemente è una questione di…priorità. Madre Natura ha progettato proprio bene il nostro starter-pack, privilegiando l’apporto di sangue e ossigeno alle aree cerebrali del sistema d’allarme quando entra in azione: il resto del nostro cervello, in quei momenti, tanto più quanto la risposta di allarme è intensa, riceve meno apporto energetico e, di conseguenza, lavora meno e con meno efficienza. D’altro canto poco ci serve riuscire a risolvere un problema matematico nel bel mezzo, ad esempio, di un’aggressione. Da qui capiamo la difficoltà, quando siamo impauriti ad esempio, a calmarci solo perché lo vorremmo, o a “ragionare lucidamente” come un amico ci invita a fare, o frenare comportamenti impulsivi. Molte persone in preda all’ansia – e in modo ancor più marcato chi soffre di veri e propri disturbi d’ansia – riportano di essere perfettamente consapevoli di percepire pericoli in modo amplificato, ma non sentono reale beneficio nel disputare razionalmente i motivi del loro allarme, anzi spesso ciò aggiunge frustrazione e autocritica.

Non è semplice perché c’è altro che sta avendo la priorità, e non siamo noi a scegliere questo. In particolare la nostra corteccia prefrontale, sede delle cosiddette funzioni esecutive, fatica nei suoi compito di regolazione emotiva e fisiologica, di inibizione dei comportamenti impulsivi, normalmente svolto in condizioni di sicurezza. Ma allora come facciamo a tornare tranquilli? Per prima cosa è bene considerare che tutte le emozioni hanno carattere temporaneo, paura inclusa: questi stati di attivazione sono pensati per funzionare in modo efficiente solo nel breve termine (la zebra non può correre per ore e ore in quel modo, tanto quanto uno stato d’ansia cronico risulta per noi dannoso alla salute), quindi l’intensità normalmente decresce con il passare del tempo, permettendoci di riprendere la calma e il focus. Ci sono poi alcuni fattori che entrano in gioco nel prolungare l’attivazione del sistema di allarme, e che partecipano come concause all’insorgere di veri e propri disturbi di regolazione emotiva: su una parte di questi è possibile agire per agevolare un ritorno alla calma. Vediamoli insieme.

Non è semplice perché c’è altro che sta avendo la priorità, e non siamo noi a scegliere questo. In particolare la nostra corteccia prefrontale, sede delle cosiddette funzioni esecutive, fatica nei suoi compito di regolazione emotiva e fisiologica, di inibizione dei comportamenti impulsivi, normalmente svolto in condizioni di sicurezza. Ma allora come facciamo a tornare tranquilli? Per prima cosa è bene considerare che tutte le emozioni hanno carattere temporaneo, paura inclusa: questi stati di attivazione sono pensati per funzionare in modo efficiente solo nel breve termine (la zebra non può correre per ore e ore in quel modo, tanto quanto uno stato d’ansia cronico risulta per noi dannoso alla salute), quindi l’intensità normalmente decresce con il passare del tempo, permettendoci di riprendere la calma e il focus. Ci sono poi alcuni fattori che entrano in gioco nel prolungare l’attivazione del sistema di allarme, e che partecipano come concause all’insorgere di veri e propri disturbi di regolazione emotiva: su una parte di questi è possibile agire per agevolare un ritorno alla calma. Vediamoli insieme.

Evitamento esperienziale: con questo termine mi riferisco all’avversione che proviamo per ciò che ci sta accadendo, internamente o esternamente. Nel caso della paura o dell’ansia, ciò si traduce nel rifiutare l’esperienza di essere in allarme, etichettandola come sbagliata, inutile o semplicemente intollerabile. Purtroppo più noi cerchiamo di liberarci da queste sensazioni emotive e fisiche e più finiamo con l’incrementarne la portata, perché sostanzialmente stiamo reagendo con allarme/avversione nei confronti di un precedente allarme, innescando una reazione a catena, che in alcuni casi sfocia nel cosiddetto panico. L’evitamento esperienziale si esprime in una serie di comportamenti protettivi quali controlli ripetuti, richiesta di rassicurazioni, evitamento di situazioni ritenute potenzialmente allarmanti – in termini cognitivi (negazione, minimizzazione) o di azione (procrastinare, evitare attivamente specifici luoghi o situazioni) -, ma anche ricerca ossessiva di soluzioni al problema, rimuginio, condotte ipercompensatorie come iperlavoro o esercizio fisico eccessivo, etc… Se da un lato è normale che un’emozione come la paura non ci piaccia, dall’altro ingaggiare una lotta con essa, quando si presenta, equivale un po’ come a lottare per far rimanere una palla sott’acqua: più energie ci mettiamo per controllarla o reprimerla più ci apparirà forte, fastidiosa e intollerabile. Nel lungo termine il pericolo dell’evitamento esperienziale è l’apprendimento: la nostra mente impara sempre più che quell’emozione contro cui lottiamo è terribile, travolgente e totalizzante. Ecco perché molti dei validi consigli sulla gestione dell’ansia includono il riconoscimento di ciò che stiamo provando, la sua possibile utilità in termini di sopravvivenza (cosa mi vuole comunicare la mia ansia? Che messaggio importante potrebbe avere per me?): questo apre alla via della curiosità e dell’accettazione di ciò che stiamo provando, permettendo all’emozione di non prolungarsi e iniziare la sua discesa naturale. Al contrario consigli come “calmati” “ragiona” “non agitarti” finiscono per spingere la palla nuovamente sott’acqua.

Temperamento: non siamo tutti uguali, la genetica ha un ruolo importante nel modo in cui ci emozioniamo. Per essere precisi ci sono tre aspetti in cui ci differenziamo nell’esperienza emotiva: la sensibilità agli stimoli emozionali, l’intensità delle reazioni emotive e i tempi di ritorno alla base. Conoscere questi tre ingredienti ci aiuta a capire meglio le nostre reazioni e a non giudicarle se sono diverse da quelle di un amico. In alcune condizioni psicopatologiche, ad esempio, si rileva una maggiore vulnerabilità emotiva individuale, caratterizzata da elevata sensibilità, reazioni molto intese e di lunga durata, e lento ritorno alla base. Per usare una metafora, proviamo a pensare di non avere pelle, essere quindi estremamente sensibili a qualunque contatto, provare intenso bruciore/dolore che non si esaurisce brevemente.

Ambiente: quello che sappiamo delle nostre emozioni lo abbiamo anche appreso dall’ambiente in cui siamo cresciuti. In primis abbiamo imparato cosa proviamo quando gli adulti di fronte a noi hanno dato un nome a ciò che stavamo manifestando con vagiti e gesti. Successivamente abbiamo imparato, a seconda di come gli adulti reagivano alle nostre emozioni, quali stati emotivi sono approvati, ritenuti legittimi, compresi e quali meno. Questi processi di rispecchiamento e validazione permettono a ciascuno di noi, a nostra volta, di riconoscere e accogliere le emozioni che si attivano al nostro interno, piuttosto che invalidarle ovvero non vederle, svalutarle, criticarle o giudicarle sbagliate. Non necessariamente si tratta di spiegazioni esplicite, a volte abbiamo appreso cosa è giusto provare/esprimere osservando ciò che gli adulti per noi significativi esprimevano, oppure attraverso esperienze traumatiche. L’ambiente attuale è qualcosa su cui possiamo agire per aiutarci a modulare la risposta emotiva, ecco perché molti consigli sulla gestione dello stress includono il prendersi cura del proprio contesto di vita. Qui sono inclusi: il limitare i momenti nei quali ci informiamo sul virus, al fine di non sovraesporci h24 alle informazioni, bombardando inutilmente il nostro sistema di allarme; la scelta di attività calmanti, creative, rigeneranti, al fine di comunicare a noi stessi – soprattutto al nostro sistema nervoso- che alcune piccole libertà sono preservate in questo contesto di limitazioni e incontrollabilità degli eventi; il cercare sostegno e solidarietà, per trasmettere a noi stessi conforto e comprensione per ciò che stiamo provando e normalizzare la curva emotiva.

Per concludere possiamo quindi dire che avere paura di questi tempi è più che umano e comprensibile, spaventarci della nostra stessa paura rischia di aumentare la percezione di allarme e ostacola il ritorno ad uno stato di maggiore quiete. Per questo motivo può essere di grande utilità ricordare a noi stessi e alle persone che stiamo cercando di aiutare che non è sufficiente, né particolarmente efficace, dire “calmati” come prima reazione. Piuttosto, proviamo a riconoscere e accogliere ciò che stiamo provando, a vederci un senso, sia in relazione alla nostra storia, che al contesto in cui stiamo vivendo; possiamo anche chiedere aiuto, condividendo la nostra paura con qualcuno in grado di sostenerci, di farci sentire compresi, prima ancora che di rassicurarci. Naturalmente questo include anche la possibilità di cercare un aiuto professionale – sono stati prodotti diversi materiali in supporto psicologico alla cittadinanza da parte del Consiglio Nazionale degli Psicologi o da parte delle sotto-sezioni regionali, sono stati attivati molti numeri verdi in tutto il territorio, dietro ai quali ci sono professionisti nel campo dell’emergenza pronti ad aiutare, insegnando anche delle tecniche specifiche per abbassare l’attivazione fisica eccessiva e prolungata. Possiamo fare del nostro meglio anche per crearci un ambiente che accolga le nostre emozioni difficili, curando la nostra routine affinché ci sia lo spazio per ascoltare come stiamo, a partire dal corpo e i suoi bisogni (riposo, cibo, movimento, igiene), meditando, prendendoci cura della nostra abitazione, ovvero lo spazio che ci circonda nei nostri momenti difficili.

Meno in contrasto entriamo con la nostra paura e più manteniamo la possibilità di dedicare risorse mentali anche ad altro nel breve periodo, restando aperti, lucidi, disponibili a pensieri e azioni diverse, che ci potranno permettere di provare anche altre emozioni, come la gratitudine o, perché no, la speranza.

Approfondimenti e link utili:

Sapolsky RM. Perché alle zebre non viene l’ulcera? (2014) Castelvecchi/Lit Edizioni Srl

Harris R. La trappola della felicità (2016) Ed Erikson